SeeStar S50で干潟星雲(メシエ天体M8、NGC 6523、ラグーン星雲)を都会から撮影した結果について解説します。

メシエ天体M8 (干潟星雲)とは

メシエ天体M8は、約4,100光年の距離、いて座に位置する散光星雲(HII領域)で、「干潟星雲」や「ラグーン星雲」とも呼ばれます。1654年にジョヴァンニ・バッティスタ・オディエルナによって発見されました。名前の由来は、星雲を横切る暗黒帯が干潟のように見えることに由来しています。夏〜初秋の夜、いて座が南空に高く昇る時間帯(特に7月〜9月)に撮影するのがおすすめです。特に空の条件が良い場所では、都会からでも双眼鏡や小型の望遠鏡でもその美しい姿を楽しむことができます。

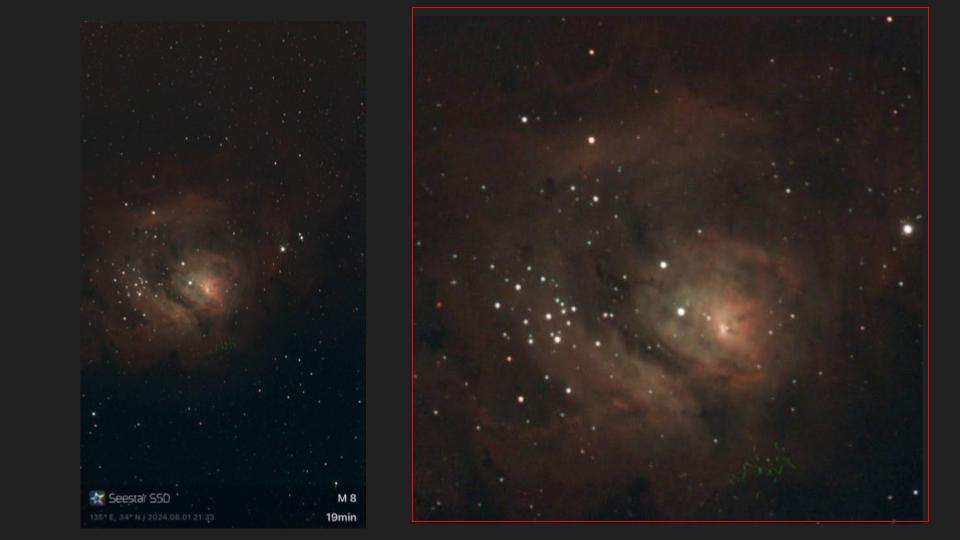

上の写真は2024年8月頃にSeeStar S50でM8を撮影した結果です。ライブスタックの時間は19分、露光時間はデフォルトの10秒、撮影場所は都市部にある住宅地(自宅のベランダ)です。現在位置は、「stellarium web版」で簡単に確認できます。

動画で見る

本ページの内容は、以下動画で解説しています。

【2025年版】

【2024年版】

SeeStar S50による撮影・画像加工

SeeStar S50で撮影するときのポイントは以下のとおりです。

- 光害カットフィルター

- Seestar S50では、「光害カットフィルター」と「UV/IRカットフィルター」のいずれかをフィルタを通してライブスタック撮影します。基本的には、M8のような星雲を撮影する際は「光害カットフィルター」を使うのがおすすめです。M8を自動導入後、デフォルトで「光害カットフィルター」がONになります。

- AIノイズ除去機能

- 強力なノイズ除去に加え、明るさ・コントラスト・彩度を調整できます。

- フレーミング機能を使うと、周囲のノイズが多くなりますが、「AIノイズ除去」と組み合わせることでその弱点を克服できるようになりました。

- フレーミング機能

- 通常の視野の縦横2倍、面積で最大4倍の範囲まで撮影できる機能です。

- 例えば、SeeStarの通常の視野だと、M8(ラグーン星雲)とM20(三裂星雲)を1枚の写真に収めることができませんが、フレーミング機能を使えば収めることができるようになります。

- Googleフォトで仕上げ

- AIノイズ除去で調整しきれない画像処理は、Googleフォトならば簡単にできます。

- Googleフォトで写真を開き、例えば。ポップの値を大きくしてやると、星雲の輪郭部分が鮮明になり、シャープな仕上がりとなります。

以下の写真は、2025年7月に改めてM8を撮影し、AIノイズ除去を行ったものです。ノイズが除去されただけでなく、星雲が濃く浮かび上がり、輪郭もくっきりしました。

↑1~4枚目はノイズ除去+コントラスト補正、5枚目は加工なし

以下の写真は、2025年7月に改めてフレーミング機能でM8(干潟星雲)とM20(三裂星雲)を1枚の写真に収めるように撮影し、AIノイズ除去を行ったものです。

ラグーン星雲のピンクがかった輝きと三裂星雲の赤の対比が良いですね。

関連ページ

SeeStar S50の様々な使い方については以下ページで解説しています。

SeeStar S50の初期設定については以下ページで解説しています。

コメント