スマート望遠鏡「SeeStar S50」の4Kモードで天体を撮影する方法と画質を比較した結果について解説します。

4Kモードとは?

Seestarアプリのv2.6(本体ファームウェアのv5.34)以上から、星雲・星団モードで「4Kモード」が使えるようになりました。その名のとおり、4K画質相当で撮影できる機能になります。SeeStar S50のセンサーの解像度は1080×1920ですが、そこから4Kの画像をどうやって生成しているのでしょうか?

ZWO公式フォーラムの「Drizzle or Upscale with interpolation for 4k mode ?」スレッド内で、ユーザーの「4Kはドリズルか単なるアップスケールか?」という質問に対して、SeeStar公式は以下のように回答していました。

Each pixel in the low-resolution image is divided into smaller subpixels, which are then “drizzled” onto the corresponding positions of a higher-resolution grid according to displacement weights.

(翻訳)

低解像度画像の各ピクセルをより小さなサブピクセルに分割し、それらを位置のずれに基づく重み付けに従って、高解像度グリッド上の対応する位置に「ドリズル(降らせるように配置)」する。

上記回答より、ハッブル宇宙望遠鏡でも使われた超解像アルゴリズム「ドリズル処理(Drizzle)」を用いて1080×1920の元データから、約2倍の縦横解像度(≒4K相当)を作成しているようです。仕組みは、サブピクセル単位で位置の異なる複数画像を合成し、実際のセンサー解像度を超える画像を生成しているようです。つまり、「4Kモード」では、ソフトウェア処理で4K相当の解像感を作り出しています。

動画で見る

本ページの内容は以下動画でも解説しています。

4Kモードの使い方

使い方は以下のとおりです。

① SeeStarアプリを起動し、星雲・星団モードで天体を自動導入します。

② 自動導入が完了し、ライブスタック撮影が開始されたら撮影を停止します。

③ 撮影画面右上の「⋯」をタップします。

④ 「4K」をONにします。

これで撮影画面に戻ってライブスタック撮影すると、天体写真が4Kサイズ(2160×3840)となっています。

(導入するたびに「4Kモード」をONにする必要がなくなりました)

「通常モード」と「4Kモード」の画質比較

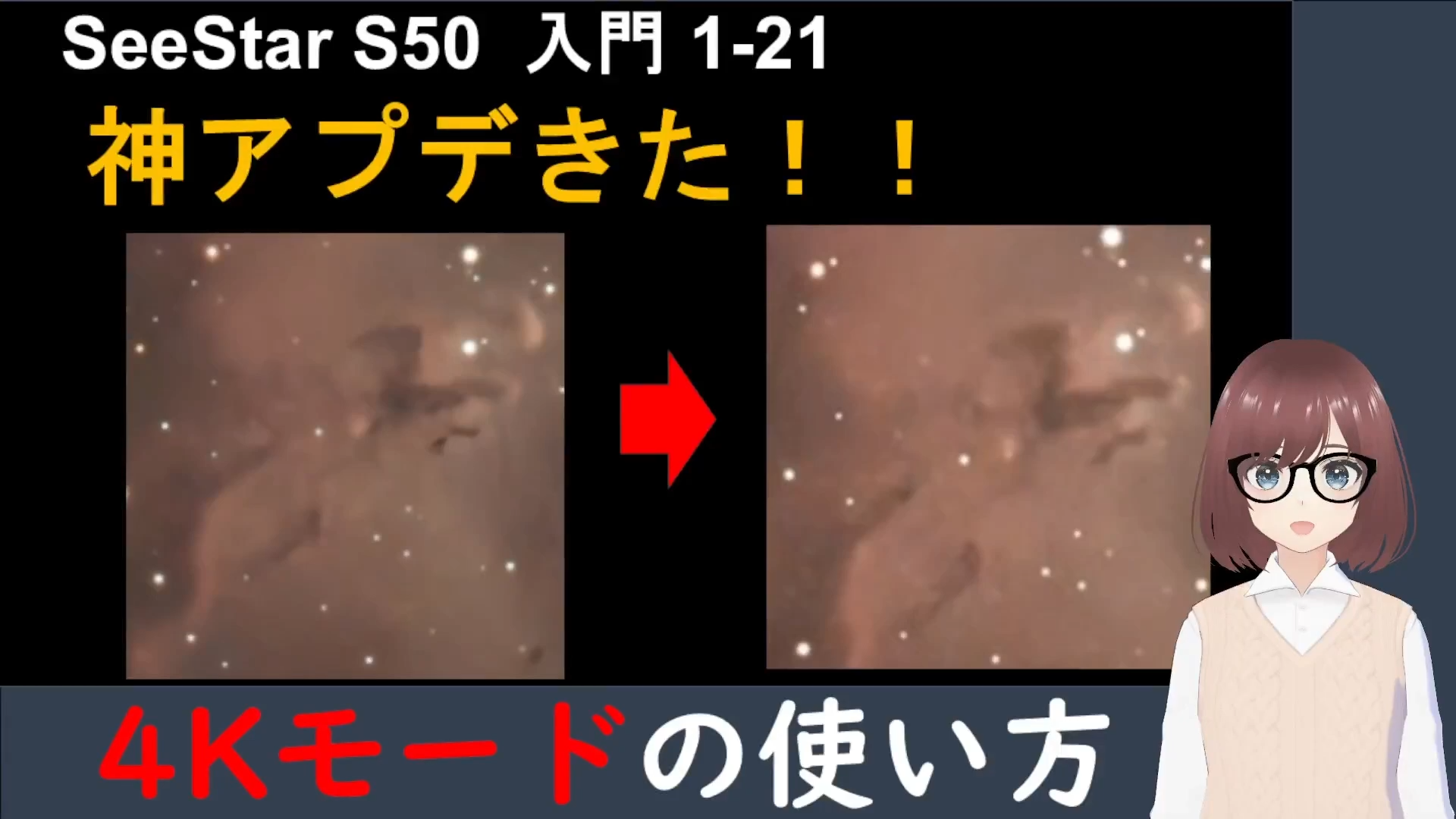

同じ日にM16(わし星雲)を「通常モード」と「4Kモード」で連続で撮影したときの写真を比較してみます。

■ わし星雲(左:通常モード、右:4Kモード)

■ わし星雲「創造の柱」部分を拡大(左:通常モード、右:4Kモード)

4Kのほうが画素数が増え、ブロックノイズが小さいです。

■ AIノイズ除去後のわし星雲(左:通常モード、右:4Kモード)

■ AIノイズ除去後のわし星雲「創造の柱」部分を拡大(左:通常モード、右:4Kモード)

4Kモードのほうが輪郭がくっきりしています。ライブスタックの処理時間は特に変わった様子はなかったですが、AIノイズ除去の処理時間は約4倍(約1分)になりました。(4Kは画素数が4倍になるため)

関連ページ

SeeStar S50の様々な使い方については以下ページで解説しています。

SeeStar S50の初期設定については以下ページで解説しています。

コメント