スマート望遠鏡「SeeStar S50」を2年間使用した感想・レビューを紹介します。

スマート望遠鏡「Seestar S50」とは?

スマート望遠鏡とは、天体の電視観望に必要な機器が1つにまとまった天体観測装置です。最大の特徴は、複雑な機材の組み合わせや設定が不要で、本体さえ購入すれば、手持ちのスマートフォンと接続してすぐに天体撮影が始められる点にあります。

その中でも注目を集めたのが、「Seestar S50」というスマート望遠鏡です。これは、天体カメラやASIAIRの開発で知られるZWO社が発売したスマート望遠鏡で、従来のスマート望遠鏡が数十万円以上と高価だった中、約6万円という驚きの価格で登場しました(現在は値上げで約85,000円)。

以下の写真は大阪梅田近くの超光害地(ボートルスケール8.9)から「Seestar S50」で撮影した「アンドロメダ銀河(M31)」と「オリオン大星雲(M42)」です。

これから天体観察を始めようとする方の中には、

「都会の夜空は明るく、星が少ないから観察は難しいのでは?」

と感じる方もいるかもしれません。

しかし近年登場した「Seestar S50」をはじめとするスマート望遠鏡は、初心者でも扱いやすいように設計されています。例えば、

- 観たい天体を自動で導入・追尾してくれる機能

- 暗い天体を鮮明に写し出す「長時間露光」や「ライブスタック撮影」

といった高度な処理をほぼ全自動で行ってくれるのです。そのため、都会の空からでも、銀河や星雲といった肉眼では見えにくい天体を、驚くほど簡単に撮影できるようになりました。

今回は、スマート望遠鏡「Seestar S50」を2年間使用してわかった「Seestar S50」の凄さや購入レビューについて詳しく解説します。

動画で見る

本ページの内容は以下動画でも解説しています。

【ポイント①】撮影準備の手間が少ない

スマート望遠鏡「Seestar S50」の撮影準備は、本体を三脚に取り付けて水平(傾斜2度以内)に設置し、本体電源を入れてスマートフォンとWi-Fi接続するだけです。

→

→

【ポイント②】撮影時の操作が超簡単

撮影準備の完了後、スマートフォンの専用アプリから観察したい天体を選ぶだけで天体を撮影できます。選択した天体を「SeeStar S50」が自動導入し、ライブスタック撮影の準備を自動的に行います。以下の動画は、実際に操作している様子です。

【ポイント③】光害地でも色々な天体を撮影可能

「SeeStar S50」は、ON/OFF切替可能な光害カットフィルターを内蔵しているため、街が明るい都会からでも深宇宙(星雲、星団、銀河)から太陽系内の天体(太陽、土星、木星、月、彗星)まで幅広く撮影できます。他にも、彗星や皆既月食などの天体イベントも捉えることができます。これから紹介する天体写真は、梅田から数km離れた超光害地(ボートルスケール8.9)から「SeeStar S50」で撮影したものになります。

星雲

以下の写真は、オリオン大星雲(M42)をフレーミング機能で撮影したものです。

銀河

以下の写真は、アンドロメダ銀河(M31)をフレーミング機能で撮影したものです。

星団

以下の写真は、M11(たて座の散開星団)を撮影したものです。

土星・木星

「SeeStar S50」は、レンズの口径が50mm、焦点距離が250mmなので惑星撮影には不向きであり、土星の模様を撮影するのは厳しいですが、以下の写真のように輪を捉えることはできます。

以下の写真のように、木星も大きな縞模様2本を観察することができます。

月

「SeeStar S50」の焦点距離は250mm、視野角は1.48°で月全体がちょうど収まるように撮影することができます。以下の写真と動画は、SeeStar S50で月を撮影したものです。特に複雑な操作は必要なく、誰でも簡単に撮影できます。

以下の動画は、「ゲイン」と「露光時間」を小さくして撮影したものです。

以下の動画は、2024年12月8日の土星食(月が土星を隠す)を撮影したものです。土星の輪を取りたかったので、ゲインと露光時間を高めで撮影しました。(月が明るすぎて白飛びしています)

以下の動画は、「SeeStar S50」で撮影した皆既月食のタイムラプス動画です。赤銅色に輝く月を捉えることができました。

太陽

以下の写真は、付属の太陽フィルターをレンズに取り付けて太陽を撮影した結果です。

彗星

以下の写真は、2025年10月に地球に接近した「レモン彗星(C/2025 A6)」を撮影したものです。

【ポイント④】コストパフォーマンスが高い

価格は約8万5000円 と非常に手頃です。同等のハードウェア性能をもつ「電視観望セット」を用意する場合、約8万5000円で用意するのは困難です。以下の写真は、「SeeStar S50」よりも低スペックなハードウェア性能のパーツ構成で私が組み立てた「電視観望セット」ですが、頑張ってセール中に購入したにもかかわらず、10万円くらい掛かってしまいました。

【ポイント⑤】定期的なアップデートで性能向上

「Seestar S50」は、購入後も定期的にソフトウェアアップデートが提供されます。これにより、新しい機能の追加や操作性の改善、画像処理の精度向上などが自動的に反映され、期間が経つごとに性能が進化していく面白さがあります。

つまり「買った時点が完成形」ではなく、継続的に進化する天体望遠鏡です。

定期的なアップデートで実装された機能の中で、特に便利と感じた「AIノイズ除去機能」「フレーミング機能」「4Kモード」「プラン機能」「リモートコントロール機能」を紹介します。

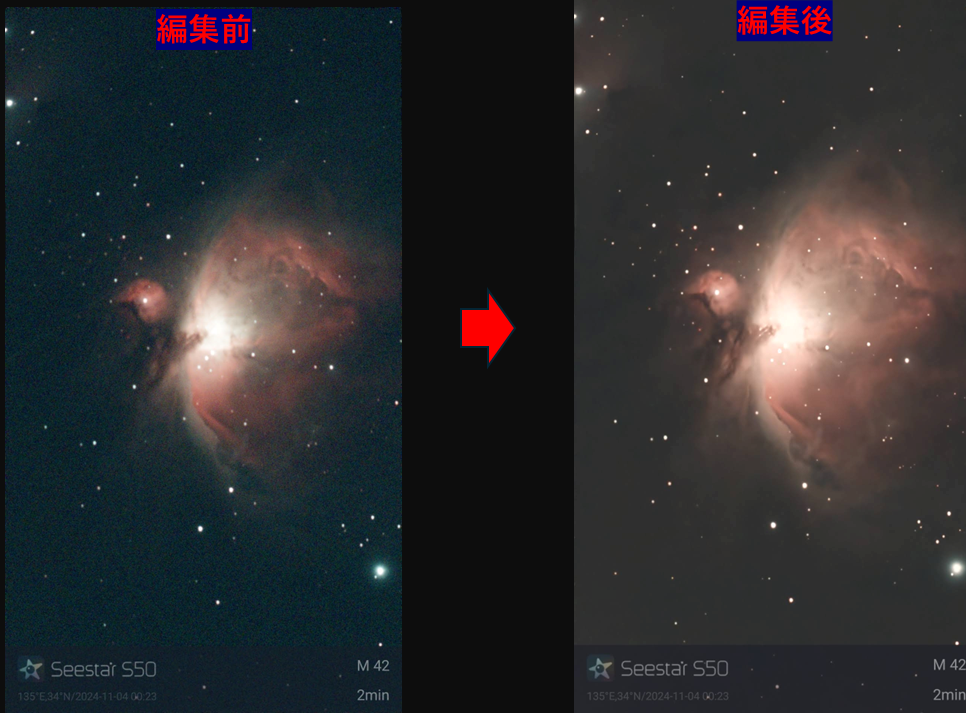

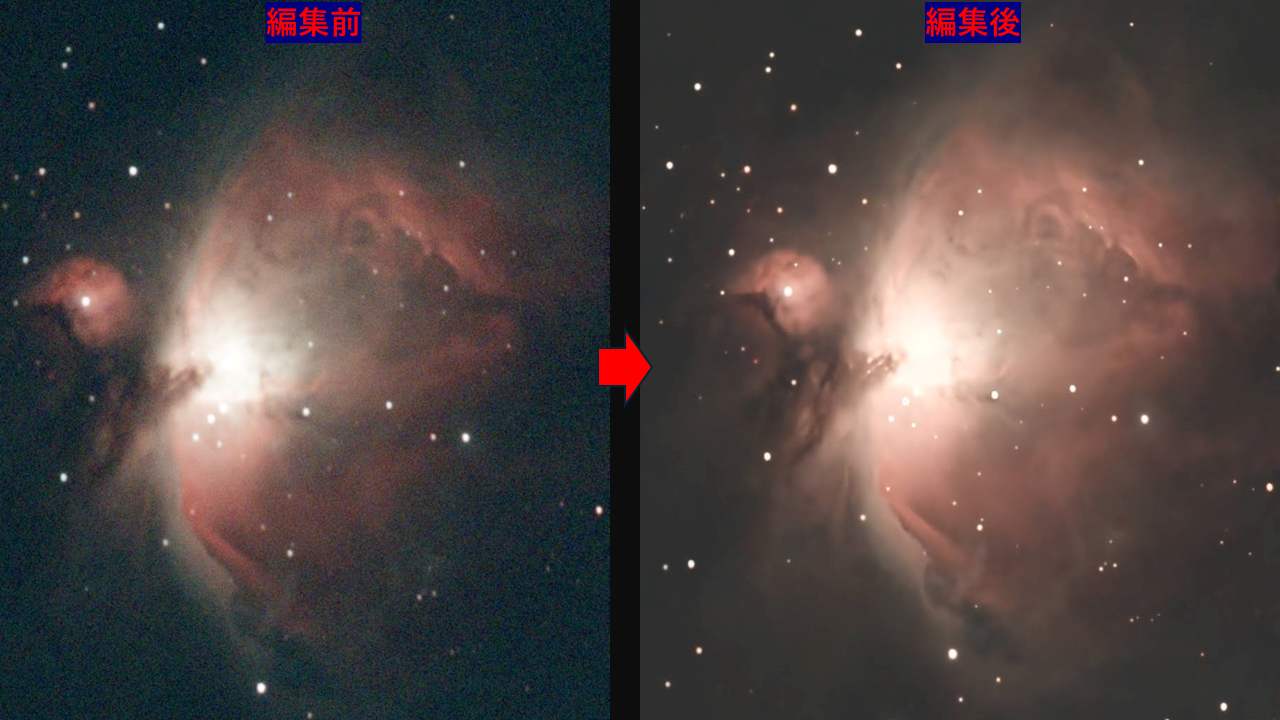

AIノイズ除去機能

V2.2.1から実装された「AIノイズ除去(AI Denoise)」は、強力な背景ノイズ除去と簡単な画像処理(**明るさ、コントラスト、色彩の調整やクロップ)ができます。以下の写真は、オリオン大星雲(M42)の天体写真にAIノイズ除去機能を適用したものです。

拡大すると、背景ノイズ除去の効果が大きいことがわかります。明るさも綺麗に補正され、星雲の外郭部もくっきり見えるようになっています。

従来は、このような本格的な天体写真向けの画像処理ソフトは、有料であったり、ハイスペックなPCや複雑な操作知識が必要でした。AIノイズ除去機能は、SeeStarアプリ内の簡単な操作で使えるのも魅力です。詳細は以下ページをご参考ください。

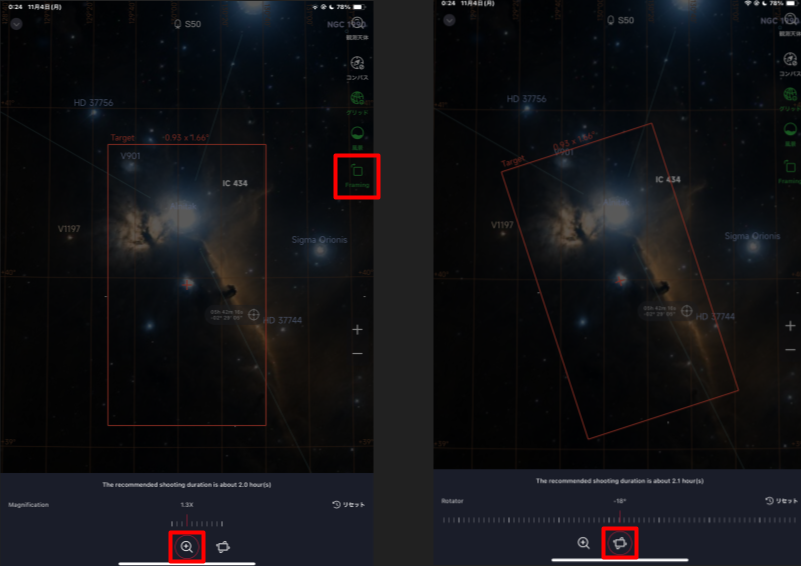

フレーミング機能

フレーミング機能は、複数の画像を合成することで、以下のように通常の視野の縦横2倍、面積で最大4倍の範囲まで撮影できる機能です。画角を変更することもできます。

M45(プレアデス星団)やM42(オリオン大星雲)、M31(アンドロメダ銀河)、燃える木と馬頭星雲など、広範囲に広がる天体を捉えるのに適しています。ただし、通常の撮影に比べて、フレーミング機能を使うと撮影にはより長い時間が必要になります。

詳細は以下ページをご参考ください。

4Kモード

その名のとおり、4K画質相当で撮影できる機能になります。SeeStar S50のセンサーの解像度は1080×1920ですが、ハッブル宇宙望遠鏡でも使われた超解像アルゴリズム「ドリズル処理(Drizzle)」を用いて1080×1920の元データから、約2倍の縦横解像度(≒4K相当)を作成しているます。つまり、ソフトウェア処理で4K相当の解像感を作り出しています。

同じ日にM16(わし星雲)を「通常モード」と「4Kモード」で連続で撮影したときの写真を比較してみます。

■ AIノイズ除去後のわし星雲(左:通常モード、右:4Kモード)

■ AIノイズ除去後のわし星雲「創造の柱」部分を拡大(左:通常モード、右:4Kモード)

4Kモードのほうが輪郭がくっきりしています。詳細は以下ページをご参考ください。

プラン機能

事前に作成したプラン(撮影スケジュール)に従って自動的に天体を撮影できる便利な機能です。寝ている間でも、SeeStarが複数の天体を自動的に撮影してくれるため、かなり便利な機能です。詳細は以下ページをご参考ください。

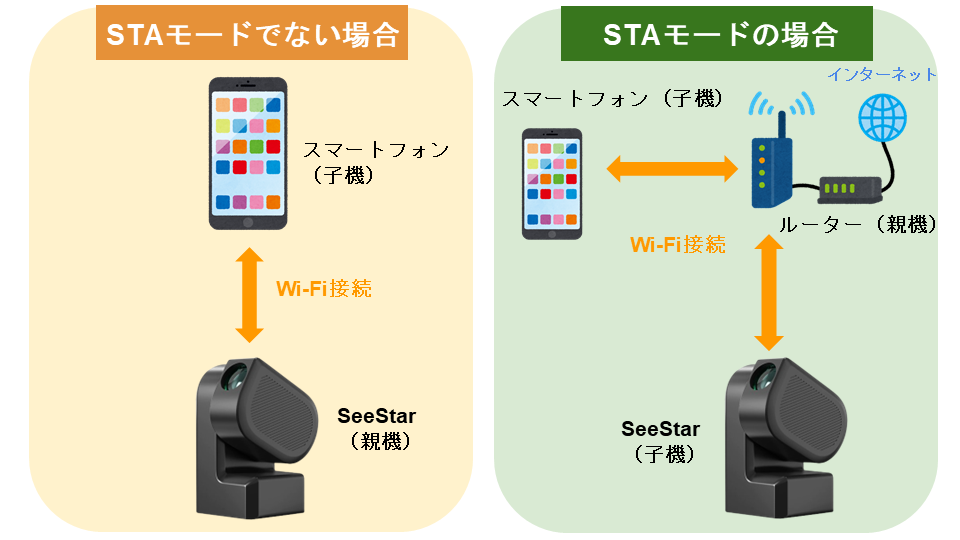

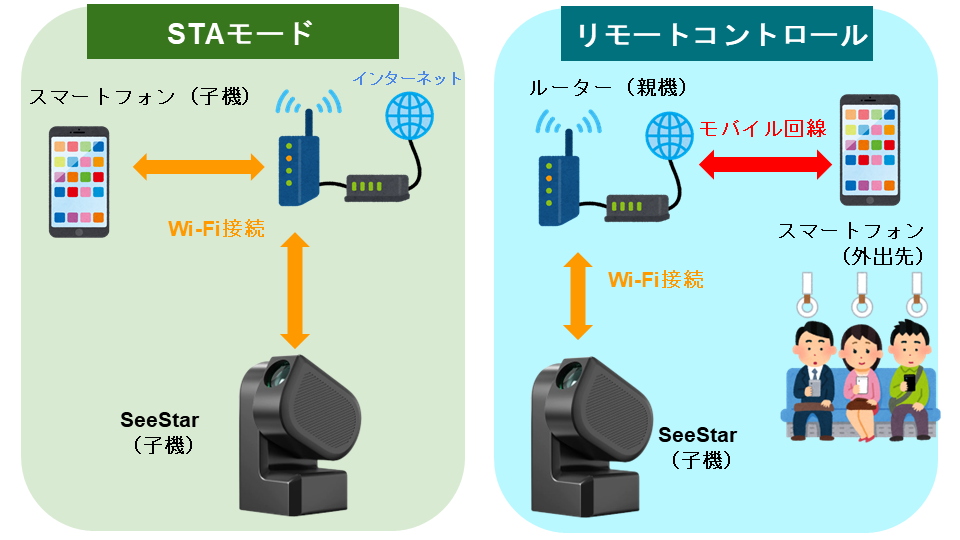

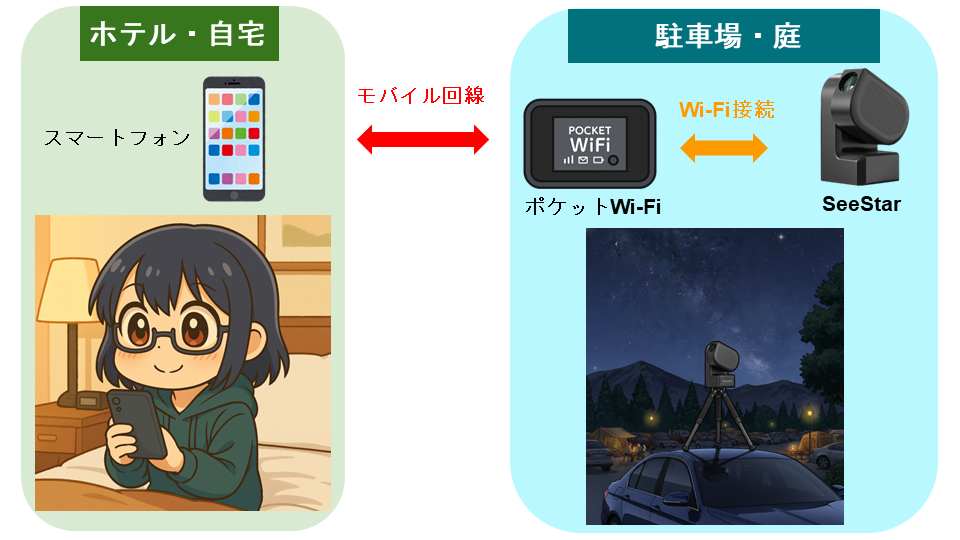

リモートコントロール機能

従来からあるSTAモードでは、家庭用Wi-Fi内(同じローカルネットワーク内)にあるスマホやタブレットから遠隔操作できました。

2025年11月に追加された「リモートコントロール機能」は、外出先などの家庭用Wi-Fi外からインターネット経由でSeestarを遠隔操作できるようになりました。(※現在は無料試用期間の機能、今後有料化の可能性あり)

外出先や旅行先から自宅に設置したSeeStarを遠隔操作することができます。これにより、例えば外食しながらSeeStarを操作することもできます。

他にも、見晴らしの良い駐車場や庭にSeeStarとポケットWi-Fiを設置し、ホテルや自宅からスマホを使って遠隔操作することもできます。私は駐車場が自宅から少し離れた見晴らしの良いところにあるため、ベランダからは撮影できない方角・高度にある天体を撮影する際は、駐車場に停めている車の上にSeeStarを設置して撮影しています。ポケットWi-Fiを車内に置いておけば、リモート機能で自宅から操作できるようになります。(SeeStar本体を盗難されるリスクはあります)

最近はクマの出没も多いため、山林やキャンプ場などで撮影する際にも役立ちそうです。

詳細は以下ページをご参考ください。

【ポイント⑥】生活リズムを崩さずに済む

従来の本格的な天体撮影は、深夜に郊外へ遠征したり、長時間の機材準備や撮影開始後の操作が必要でした。そのため、仕事・家事・育児との両立は厳しく、生活リズムを崩しやすい趣味でした。

しかし、「Seestar S50」は、自宅のベランダや庭に設置し、数分の準備作業の後に撮影開始したら、後は放置するだけです。また、都会でも暗い天体を鮮明に捉えることができるため、郊外へ遠征せずに本格的な天体撮影ができるようになりました。

例えば、「Seestar S50」をベランダに設置後、料理や洗濯物の片付け、子どもの相手をしている間に星雲や銀河の撮影を自動で行ってくれます。また、家族と一緒に画面を覗けば「宇宙観察の共有体験」にもなります。

一日の仕事を終えて帰宅した後、疲れていても気軽に使えます。ベランダに置いてアプリで天体を選んだら、後は寝ている間に撮影してくれます。

このように、「Seestar S50」による天体撮影は、「隙間時間で宇宙を覗く」感覚で生活に自然に組み込むことができ、家事・育児・仕事などの他の用事と並行しながら沢山の天体写真を撮影できるのが大きな魅力だと思います。

【ポイント⑦】物理的な拡張性が低い

「SeeStar S50」は本体一体型の設計のため、レンズ鏡筒やカメラを交換したり、パーツ単位で拡張・補修するといった物理的なカスタマイズはできません。これに対して「電視観望セット」であれば、鏡筒やカメラ、架台などを用途や好みに応じて入れ替えることが可能で、上級者にとっては自由度の高さが魅力となります。

そのため、拡張性を求めるユーザーには「SeeStar S50」が物足りなく感じられる場面もあるでしょう。しかし初心者目線で見れば、パーツ選びや組み合わせに悩む必要がなく、購入後すぐに天体観測や撮影を始められる安心感があります。機材の知識がなくても扱いやすく、メンテナンスの手間も少なく、追加費用がかかる心配も少ないため、入門機としてはむしろ大きなメリットといえます。

主なスマート望遠鏡の比較

手頃な価格帯で人気となっている主なスマート望遠鏡の比較表は以下のとおりです。

| 項目 | Seestar S50 | Seestar S30 | DWARF 3 | DWARF mini(先行予約受付中) |

|---|---|---|---|---|

| レンズ口径 | 50mm | 30mm | 望遠:35mm、広角:3.4mm | 30mm |

| レンズ構成 | 3枚 アポクロマート | 3枚 アポクロマート | 4枚 アポクロマート | 不明 |

| 焦点距離 | 250mm | 150mm | 望遠:150mm 広角:6.7mm |

150mm |

| CMOSセンサー | 望遠:IMX462 | 望遠:IMX662(2.1MP) 広角:Custom Sensor(カラー) |

望遠:IMX678(8.3MP) 広角:IMX307(2MP) |

IMX662(1/2.8インチ、2μmピクセル) |

| 視野角 | 1.48° | 望遠:2.46° 広角:23.2° |

望遠:3.38° 広角:50.6° |

望遠:不明 広角:23.2° |

| 解像度 | 1920×1080px | 1920×1080px | 3840×2160px | 1920×1080px |

| 重量 | 約2.5kg | 約1.7kg | 約1.35kg | 約840g |

| ストレージ容量 | 64GB | 64GB | 128GB | 256GB |

| バッテリー容量 | 6000mAh | 6000mAh | 10000mAh | 未公表(約4時間使用可) |

| 通信規格 | Wi-Fi、USB Type-C、Bluetooth | 同左 | Wi-Fi、Bluetooth、USB Type-C | Wi-Fi、Bluetooth、USB Type-C |

| 主要付属品 | ・専用太陽フィルター ・三脚 |

・専用太陽フィルター | ・専用太陽フィルター | 不明 |

| 価格 | 約85,000円 | 約63,000円 | 約80,000円 | 約61,000円 |

| 公式HP | Seestar S50 | Seestar S30 | DWARF 3 | DWARF mini(先行予約受付中) |

※価格は、2025年11月30日に主要な国内ネット通販のものを記載しました。(ポイントバック考慮)

従来方式の撮影

ここまでスマート望遠鏡「SeeStar S50」の特徴を紹介しましたが、初めて天体望遠鏡に触れる人向けに「そもそも天体望遠鏡とはどういったものか?」「従来の撮影方法はどんな感じなのか?」を簡単に紹介します。

天体望遠鏡とは

天体望遠鏡とは、星や惑星、銀河などの天体を観測する装置です。天体望遠鏡の基本的な仕組みは「①光を集める → ②焦点を作る → ③接眼レンズで拡大する → ④架台で支えて動かす」というものです。

| 望遠鏡の役割 | 説明 |

|---|---|

| ①光を集める | 天体望遠鏡の一番大事な役割は「光をたくさん集めること」です。星や惑星から届く光はとても弱いので、レンズや鏡の大きさ(口径)が大きいほど、より多くの光を集められます。これによって、肉眼では見えない暗い星雲や銀河も見えるようになります。 |

| ②焦点を作る(光を一点に集める) | 集めた光はレンズや鏡によって一点に集められます。これを焦点と呼びます。焦点に像が結ばれることで、天体の姿がはっきり映し出されます。 |

| ③接眼レンズで拡大する | 焦点にできた像を、接眼レンズで拡大して観察します。接眼レンズを交換することで倍率を変えられます。 長い焦点距離のレンズ → 高倍率(細かい部分が見える) 短い焦点距離のレンズ → 低倍率(広い範囲が見える) |

| ④架台で支えて動かす | 天体は常に動いているため、望遠鏡が安定して天体を追いかけるための架台が必要です。 |

天体望遠鏡にとって最も重要な要素は「光をたくさん集めること」です。星や惑星から届く光はとても弱いので、光を集めるための「レンズや鏡の大きさ(口径)が大きい」ほど、より多くの光を集められます。これによって、肉眼では見えない暗い星雲や銀河も見えるようになります。この光の集め方によって、主に以下の種類があります。

| 種類 | 光の集め方 | 得意な観測対象 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 屈折式望遠鏡 | レンズ | 月・惑星 | 像が安定してコントラストが高い/メンテナンスが少なく初心者向き | 大口径は重く高価になりやすい |

| 反射式望遠鏡 | 凹面鏡 | 星雲・銀河など暗い天体 | 大口径でも比較的安価/暗い天体に強い | 光軸調整や鏡のメンテナンスが必要 |

| カセグレン式(複合型) | レンズ+鏡 | 惑星から星雲まで幅広く対応 | コンパクトで持ち運びやすい/万能型 | 構造が複雑で価格がやや高め |

また、望遠鏡を支える「架台」にも種類があります。

| 種類 | 動き方 | メリット | デメリット | 向いている用途 |

|---|---|---|---|---|

| 経緯台 | 上下・左右に動かすシンプル構造 | 軽量で扱いやすい/初心者や持ち運びに便利 | 天体の追尾が難しく、長時間観測や撮影には不向き | 入門用観望、気軽な星空観察 |

| 赤道儀 | 地球の自転に合わせて天体を追尾 | 長時間観測や天体写真撮影に適する/天体を自動で追尾可能 | 極軸合わせが必要で扱いに慣れが必要/重量が増す | 本格的な観測、天体写真撮影 |

スマホコリメート撮影とは?

スマホコリメート撮影とは、天体望遠鏡の接眼レンズにスマホのカメラレンズをぴったり合わせて、望遠鏡で見える像をスマホで撮影する方法です。専用アダプターを使えば、月や惑星の撮影が手軽に楽しめます。以下の写真は、私が以前使用していた初心者向けのカセグレン式望遠鏡「MAKSY60」と付属の専用アダプターです。

スマホコリメート撮影には手軽さという大きな魅力がありますが、実際にやってみると以下のように「できないこと」や「難しいこと」が多いです。

| できないこと・難しいこと | 説明 |

|---|---|

| 位置合わせがシビア | 接眼レンズとスマホカメラの光軸をぴったり合わせないと、像がケラレたり、真っ暗になったりします。 |

| ブレや振動の影響 | シャッターを押すときの振動で像がブレやすい。タイマーやリモコン操作が必要。 |

| 接眼レンズの選定 | ハイアイポイントでないと、スマホのカメラがうまく像を拾えないことがある。 |

| スマホのカメラ設定が必要 | 明るさ、露出、フォーカスなどをマニュアルで調整しないと、天体が白飛びしたり暗すぎたりする。 |

| 月以外は難易度が上がる | 月は明るくて大きいため撮りやすいが、 スマホのセンサー性能やレンズの限界により、ディープスカイ(星雲・銀河)などの長時間露光撮影には不向き。また、 スマホ単体では天体の動きを追尾したり、画像を重ねてノイズを減らす「ライブスタック」などの処理が難しい。 |

| 高倍率での撮影が難しい | 高倍率になると視野が狭くなり、スマホの位置合わせが非常にシビアになる。手持ちではほぼ不可能。 |

電視観望とは?

電視観望とは、望遠鏡に接眼レンズの代わりに天体カメラ(天体撮影に向いている高感度カメラ、CMOSなど)を取り付け、パソコンやタブレットにインストールした専用ソフトウェアに天体をリアルタイムで映し出して楽しむ新しい観測スタイルです。肉眼では見えにくい淡い星雲や星団の光も、光を長めの露光で集め、リアルタイムに重ね合わせる「ライブスタック」を行うことで画面上で鮮明に観察できます。

電視観望を行うために必要な機材は以下の通りです。

| 機材 | 説明 |

|---|---|

| 望遠鏡本体 | 星や惑星などの光を集める中心機材。屈折式・反射式・複合型などがあり、観測対象や用途に応じて選ぶ。 |

| 電動フォーカサー | モーターで望遠鏡などのピント(焦点)を微調整する装置。手動での微妙な操作による振動を防ぎ、PCやコントローラーで精密かつ快適にオートフォーカス(AF)や微調整を行う。 |

| 天体カメラ(CMOSカメラ) | 望遠鏡に取り付けて天体の映像を撮影・配信する高感度カメラ。電視観望ではリアルタイム映像を表示する役割を担う。 |

| 制御用コンピューター | ノートPCやタブレットなど。カメラやフォーカサー、架台の制御、画像処理、ライブスタックなどを行う中心的な操作端末。 |

| 自動導入経緯台 | 観測したい天体を自動で探して望遠鏡を向けてくれる架台。初心者でも簡単に天体を導入・追尾できるが、事前準備(アライメント)に時間が掛かる。 |

| レンズ結露防止用ヒーター | 寒冷地や湿度の高い夜間にレンズが曇るのを防ぐヒーター。安定した観測を支える重要な補助機材。 |

| 光害カットフィルター | 都市部などの人工光(街灯など)による光害を軽減し、星雲や銀河などの淡い天体をより鮮明に映し出すフィルター。 |

電視観望セットとは

電視観望に必要な機器一式を揃えたものを「電視観望セット」といいます。要は、スマート望遠鏡に内蔵されている各機器を、自分で選んで調達し、組み上げる方法です。以下の写真は、私が以前使用していた電視観望セットです。

「電視観望セット」に必要な機材は電子機器が中心となるため、費用は高額になりがちです。また、異なるメーカーの機器を組み合わせるため、相性問題や故障による動作不良のリスクもあります。さらに、スマート望遠鏡のように全自動化されているわけではないため、使用前には以下のような準備作業が必要です。

- 真北への設置

- ピント合わせ

- アライメント作業(明るい星を2つ以上導入)

- 画像補正

これらの作業には慣れていても15〜30分ほどかかります。撮影時も対象や環境に応じてピントや画像調整パラメータを細かく設定する必要があります。「電視観望セット」を選定・購入・組み立て・運用するには、光学機器やソフトウェアに関する知識が不可欠です。機械いじりが好きで、時間と予算を十分に確保できる人に向いた趣味といえます。ただし、初心者向けに必要な機材とマニュアルが一式になった「電視観望セット」を購入すれば、相性トラブルを避けられ、組み立てや操作に必要な知識習得のハードルも下がります。

まとめ

今回、スマート望遠鏡「Seestar S50」の特徴について詳しく解説しました。従来からある「電視観望セット」や「天体望遠鏡+スマホコリメート撮影」と比べると以下のとおりです。

| 項目 | Seestar S50(スマート望遠鏡) | 電視観望セット | 天体望遠鏡+スマホコリメート撮影 |

|---|---|---|---|

| 準備の手間 | 数分 | 慣れていても15分~30分 | 数分 |

| 撮影操作 | 「アプリで対象選択」すれば後は全自動で撮影可能(自動導入、画像補正、ピント調整、ライブスタック撮影は自動) | 対象や環境に応じてソフトウェアの細かい調整必須。初心者には難易度が高い | スマホのシャッターボタンを押すだけ。月は簡単だが、それ以外の撮影は大変 |

| 光害対応 | 内蔵光害カットフィルター(ON/OFF可)。都市部でも星雲・銀河が撮れる | 外付けの光害カットフィルターを導入可。追加費用が必要 | 外付けの光害カットフィルターを導入可。追加費用が必要 |

| コスト | 約8万5000円と手頃 | 同等性能でも8万5000円以上 | 数千円〜数万円(望遠鏡+スマホアダプタ) |

| 拡張性 | 本体一体型で交換不可。シンプルでトラブル少ない | 鏡筒・カメラ交換可。ただし費用増&相性問題あり | 拡張性は限定的 |

| 難易度/習熟度 | デジカメで「公園で鳥を撮る感覚」で星雲・銀河が撮れる | 「富士山の樹海を彷徨う」ような複雑さ。挫折しやすい | 月や惑星なら初心者でも可能 |

| 快適さ | ベランダ設置+室内から遠隔操作可能。非常に手軽 | 設置・調整に時間と労力がかかる | 手軽だが撮れるものは限定的 |

私は上記3つの方法をすべて試しました。

最初に挑戦した「天体望遠鏡+スマホコリメート撮影」は使い方がシンプルで、肉眼観察も楽しめる点は魅力的でした。月、土星の環、木星の衛星を撮影することはできましたが、星雲・星団・銀河の撮影はほぼ不可能で、次第に物足りなさを感じるようになりました。

次に試したのが「電視観望セット」でした。機材選びから設定作業まで複雑で、まるで「富士山の樹海を彷徨う」ような難しさがありました。月の撮影には成功しましたが、その後は挫折してしまいました。

そして、現在はスマート望遠鏡「Seestar S50」を使用しています。「電視観望セット」で挫折していただけに、水平に設置してアプリを操作するだけで、次々と美しい天体写真が撮影できるのが衝撃的でした。晴れた夜の隙間時間にベランダや駐車場に設置し、一晩放置している間に星雲や銀河を自動で撮影してくれるので、気軽に楽しめています。

関連コンテンツ(もっと知りたい人向け)

SeeStar S50の様々な使い方については以下ページで解説しています。

SeeStar S50の初期設定については以下ページで解説しています。

コメント